目次

クレーンを運転・操作するために必要な免許・資格とは?

クレーンの安全管理は「誰が、どの機械を、どの荷重まで扱えるか」を明確にすることから始まります。制度上は大きく、

- 国家免許(クレーン・デリック運転士/床上運転式限定/移動式クレーン運転士/揚貨装置運転士)

- 技能講習(小型移動式・床上操作式・玉掛けなど)

- 特別教育(適用範囲の小さな機種)

が柱です。

本記事ではまず「免許(国家資格)」を詳説し、その後に講習(技能講習)と特別教育の順に、対象機械・必要条件・取得プロセスを解説します。加えて、合格率の目安や費用・日数の実務的情報も整理します。

クレーン免許・資格①:運転免許

国家免許は「つり上げ荷重や操作方式の違い」を基準に区分されます。代表的なのは、クレーン・デリック運転士(限定なし)、クレーン運転士(床上運転式限定)、移動式クレーン運転士、揚貨装置運転士の4種です。いずれも学科・実技(または実技に相当する装置の点検・合図の知識等)に関する国家試験に合格し、各都道府県労働局を通じた免許申請で交付されます。現場では機種混在が一般的なため、配属計画や工事ボリュームに合わせて「どの免許から順に取るか」を設計するのが合理的です。たとえば製造・据付系は床上運転式、建設・鉄骨建方・架設やトラック搭載型は移動式クレーン、港湾・荷役では揚貨装置が要件になるケースが多く見られます。以降で各免許の概要・取得難易度・費用感を順に整理します。

クレーン・デリック運転士(旧名:クレーン運転士(限定なし))

つり上げ荷重5t以上の天井クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、デリック等を総合的に扱える国家資格です(床上運転式限定を除く「限定なし」区分)。建屋内の天井走行クレーンから据付・旋回型まで対象が広く、製造業・鉄鋼・造船・プラント工事で汎用性が高いのが特徴。取得には学科・実技に相当する能力が求められ、合図・玉掛け・力学・法令・点検等の体系的な知識が必要です。大規模設備の計画的な荷役に関与するため、安全衛生のリスクアセスメントや合図者との連携も重視されます。

取得難易度

学科は「力学(モーメント・ワイヤロープ・フック荷重)」「構造・装置」「電気」「法令」など出題範囲が広く、未経験者は体系学習が必須です。合格率は実務経験や学習時間に左右されますが、独学のみよりも試験対策講座や問題集反復での合格例が多い印象。実務での技能・合図理解が進んでいる方は有利です。過去問は頻出テーマの繰り返しがあり、公式テキスト+問題演習で「用語→原理→計算→法令」の順に積み上げると効率的。作業計画・吊り角度・荷重分散など、安全に直結する要点を優先整理するのがコツです。

取得費用

受験手数料(学科・実技)、講座受講費、テキスト代、免許申請料を合算して概ね数万円〜十数万円のレンジが一般的です。自習中心なら下限寄り、通学講座や直前対策を組み合わせると中位〜上限帯に。企業内の安全衛生予算で受験・講習費を補助する事例も多く、配属計画と連動させると費用対効果が高まります。加えて、更新講習や法令改正時の追加教育、実機トレーニングにかかる費用・時間も織り込んでスケジュールを立てると、現場の稼働に影響を与えにくく計画的です。

クレーン運転士(床上運転式限定)

床上運転式クレーン(天井走行形で、床上からペンダントスイッチ等を操作する形式)のうち、つり上げ荷重5t以上を扱うための国家資格です。工場・倉庫・製造ラインなど屋内設置型のクレーンが中心で、走行操作と荷振れ防止を兼ねた正確な判断力が求められます。免許を取得すれば、同等の床上操作式のクレーンすべてを運転可能であり、製造・物流系企業で最も需要の高い免許の一つです。

取得難易度

試験範囲は「力学・構造・法令・電気・安全作業」など。クレーン・デリック運転士と比べて範囲はやや狭いですが、実務経験が浅い場合は「荷重バランス」「つり角度」「合図法」の理解に時間がかかる傾向があります。合格率はおおむね40〜50%前後で、労働安全衛生技術センターのデータでは安定推移。過去問対策と現場見学で操作イメージを具体化できれば、短期間でも合格を狙えます。

取得費用

受験料と講習料を合わせて約5万〜10万円前後が相場です。自動車学校や労働安全衛生協会が実施する対策講習を利用すれば、学科・実技を4〜5日で集中的に受講可能。企業派遣の場合、受講費用の一部補助制度を設けるケースも多く見られます。学科試験は全国共通、実技は指定機関で実施され、免許申請時に別途手数料(数千円)が必要です。

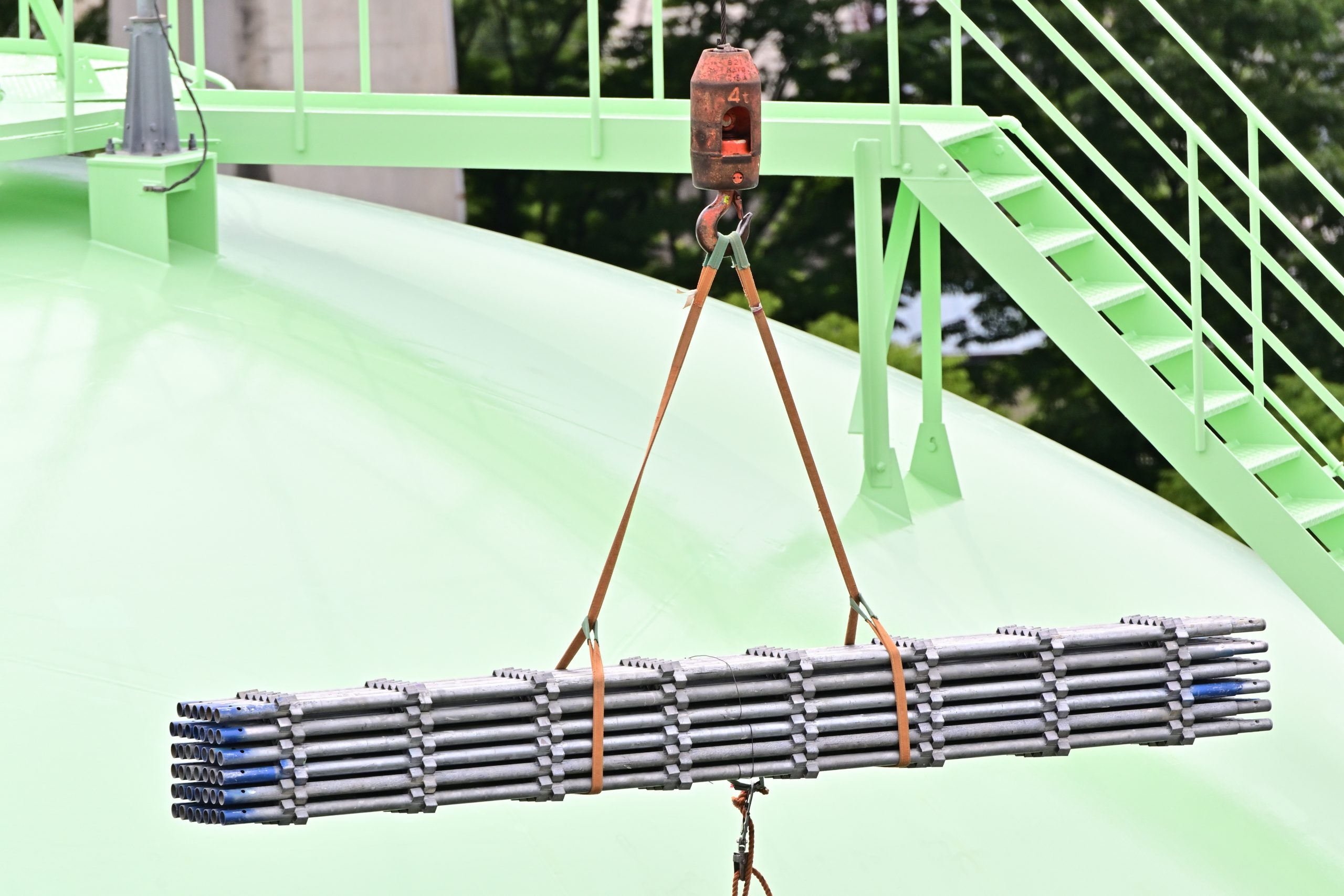

移動式クレーン運転士

移動式クレーン運転士は、トラックやクローラに搭載されたブームを操作して荷をつり上げる車両系機械を扱うための免許です。トラッククレーンやラフタークレーンなど、建設・鉄骨組立・重量物据付など現場作業で幅広く使用されます。免許取得により「車両系クレーン作業主任者」へのキャリアアップも視野に入ります。

取得難易度

試験は学科・実技に分かれ、学科は「力学・構造・原理・法令」から出題。実技ではブーム操作・旋回・ワイヤー制御の正確さが重視されます。実務経験者は合格率が高く、未経験者でもシミュレーター講習を活用すれば理解しやすいです。全国平均合格率は学科約45〜50%・実技約60%と報告されています。

取得費用

受験・講習・申請などを含めると総額10万〜15万円程度が目安です。通学講習の場合は最短で5〜7日間、通信教育や短期集中コースを選べば働きながら取得することも可能です。実技講習を伴うため、天候や設備調整で日数が延びる場合があります。費用を抑えたい場合は公共職業訓練や自治体の技能開発センターを活用するのも効果的です。

揚貨装置運転士

揚貨装置運転士は、港湾・倉庫・荷役施設などで船舶の荷物を積み降ろす「デリック」「ジブクレーン」などを操作する国家資格です。海上輸送の現場で活躍し、コンテナ・ばら積み貨物の取り扱いを安全に行うための技術が求められます。取得すれば船内クレーンや固定式揚貨設備の操作にも対応可能で、港湾関連業種の安全管理上必須とされる資格です。

取得難易度

学科試験の合格率は50〜60%前後で、難易度は中程度。構造原理や安全規定に加え、港湾作業特有の信号法や潮位条件の知識も問われます。未経験者でも講習を併用すれば十分に合格可能です。

取得費用

受験・講習・免許申請を合わせておおむね7万〜12万円が相場。講習付き受験では数日〜1週間程度で修了できます。企業が港湾荷役業務を行う場合、法令で有資格者配置が義務付けられているため、費用は会社負担となることが多い資格です。

クレーン免許・資格②:資格の技能講習

国家免許よりも小型機械を対象に、短期間で修了できる制度が技能講習です。厚生労働省認定の講習機関で学科と実技を受け、修了証の交付を受けることで一定の荷重までのクレーン操作が可能になります。

小型移動式クレーン

つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンを操作できる講習です。トラック搭載型クレーン(ユニック車)など現場で最も多く使用される機種に対応しています。講習は4日間前後で、学科・実技を修了すると即日現場配属が可能です。

受講費用

受講費用は約4万〜6万円前後で、講習センターや地域によって異なります。企業研修として複数人まとめて申し込むと割引がある場合もあります。

修了難易度

講習の合格率はおおむね95%以上と高く、学科・実技ともに講師のサポートを受けながら実践形式で学べます。操作経験がなくても、丁寧に指導を受ければ修了可能です。

床上操作式クレーン

つり上げ荷重5t未満の床上操作式クレーンを扱うための講習です。工場・倉庫・製造ラインで多用され、製造業ではほぼ必須といえる資格です。

受講費用

費用は約3万〜5万円程度が相場です。講習期間は2〜3日で、学科(安全衛生・構造原理)と実技(合図・運転操作)の2部構成。企業の教育計画に組み込まれることも多く、短期間で取得可能です。

修了難易度

実技試験は合図・荷振れ防止・安全確認などの基本動作が中心で、難易度は比較的低め。合格率はおよそ90〜95%です。講習中に安全確認や危険予知(KY)を徹底して学ぶことがポイントです。

玉掛け(1トン以上)

クレーン作業に不可欠な玉掛けは、荷をワイヤーロープなどでつり具に掛け外しする作業の資格です。つり上げ荷重1t以上の荷を扱う場合はこの講習の修了が必要です。

受講費用

受講費は約2万〜3万円前後。期間は2〜3日で、全国の労働基準協会や安全衛生協会で随時開講されています。

修了難易度

合格率はほぼ100%に近く、初心者でも受講しやすい講習です。荷重の計算・吊り角度・重心の考え方など、現場作業で必須の基本知識が身につきます。

クレーン免許・資格③:特別教育

特別教育は、つり上げ荷重1t未満のクレーンを操作する作業者に必要な教育です。小型ホイストやワイヤークレーンなど、軽量物の取り扱い現場で行われます。

内容

学科では法令、安全衛生、構造原理を学び、実技では基本操作・点検・合図を習得します。学科3時間、実技4時間程度が一般的なカリキュラムです。

受講費用

受講費は約1万〜2万円前後で、1日完結型のコースが多く、社内教育として開催することも可能です。安全教育の一環として導入している企業も増えています。

修了難易度

修了率はほぼ100%。講師による丁寧な指導で初心者でも理解しやすく、短時間で現場作業に必要な最低限の知識と安全意識を身につけられます。

クレーン免許・資格に関するよくあるQ&A

質問1:クレーン免許は何日で取得できる?

国家免許(クレーン・デリック運転士など)は、学科・実技あわせておよそ5〜7日間で受験準備が可能です。技能講習の場合は最短1〜3日、特別教育は1日で修了できるものもあります。学科・実技試験の実施日程は地域の労働安全衛生技術センターで確認しましょう。

質問2:クレーン免許の合格率はどのくらい?

国家免許の平均合格率は40〜60%前後です。学科は過去問対策で高得点を狙え、実技は練習時間に比例して合格率が上がります。技能講習や特別教育は修了率90〜100%と高く、初心者にも取得しやすい制度設計となっています。

質問3:資格取得に年齢制限はある?

クレーン関連資格は、原則18歳以上であれば誰でも受講・受験可能です。学歴や職歴の制限はなく、実務経験があると学習がスムーズに進む傾向があります。若手技術者のキャリアアップにも有効で、取得後は主任者や安全管理者への昇進条件として評価されることもあります。

トラックのことなら「シグマインターナショナル」

シグマインターナショナルでは、クレーン付きトラック(ユニック車)や高所作業車など、移動式クレーン関連の中古車両を多数取り扱っています。査定や買取のご相談も専門スタッフが丁寧に対応します。

まとめ

クレーンの資格・講習は、荷役作業の安全と効率を守るうえで欠かせません。移動式クレーンや床上操作式など、自分の現場に合った免許を選ぶことが大切です。取得費用や日数を把握し、計画的に受講することで、現場での安全性とキャリアアップの両立が可能になります。

0120-66-1742

0120-66-1742

2025.11.12

2025.11.12

まずはお気軽に無料査定をどうぞ!

まずはお気軽に無料査定をどうぞ! 平ボディ

平ボディ  ダンプ

ダンプ  クレーン車

クレーン車  積載車

積載車  タンク車

タンク車  ミキサー車

ミキサー車  高所作業車

高所作業車  トラクターヘッド

トラクターヘッド  アルミウイング

アルミウイング  アルミバン

アルミバン  冷蔵・冷凍車

冷蔵・冷凍車  アームロール

アームロール  パッカー車

パッカー車  マイクロバス

マイクロバス  重機

重機  いすゞ

いすゞ 日野自動車

日野自動車 三菱ふそう

三菱ふそう UDトラックス

UDトラックス トヨタ自動車

トヨタ自動車 日産自動車

日産自動車 マツダ

マツダ