目次

クラッチの仕組み

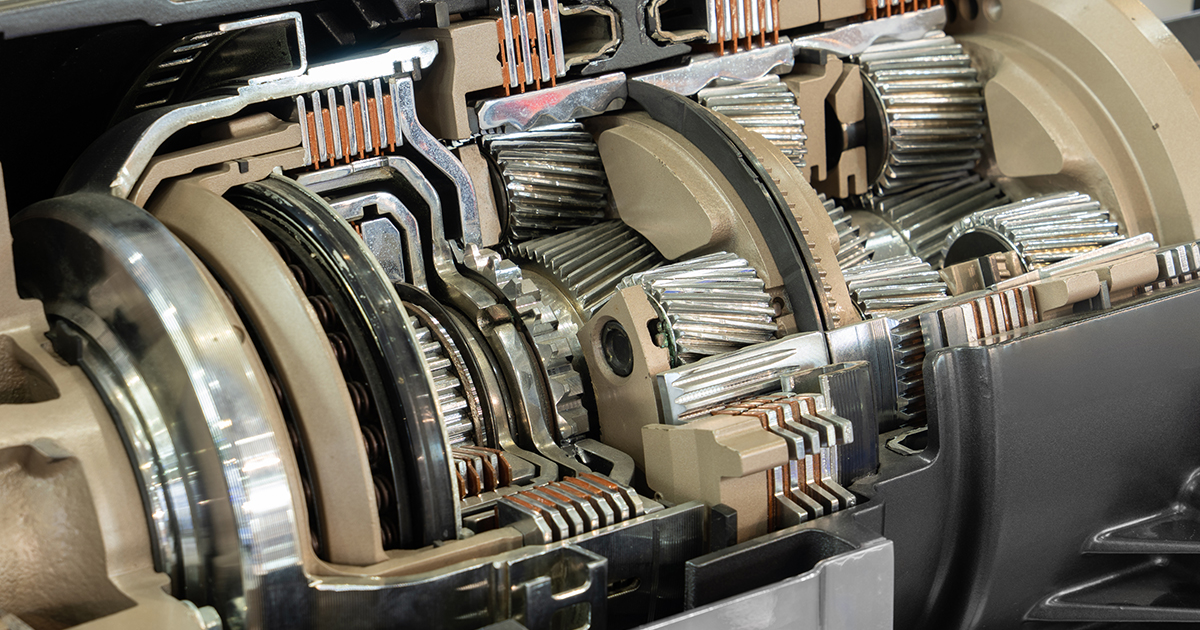

クラッチは、エンジンとタイヤをつなぐ重要な役割を担っています。エンジンの回転力を適切にタイヤへ伝達し、スムーズな発進・加速・減速を可能にする装置です。主な構成部品は、クラッチディスク、クラッチカバー、レリーズベアリング、フライホイールなどがあります。クラッチディスクは摩擦材が貼られた円盤で、エンジンとトランスミッションの間に挟まれ、回転を伝えます。クラッチカバーはディスクを押さえつける役割を持ち、レリーズベアリングはドライバーの操作力をクラッチカバーへ伝える部品です。

AT(オートマチックトランスミッション)車では、トルクコンバーターと呼ばれる機構がクラッチの代わりを担っており、ドライバーの操作なしに動力の接続・切断を自動で行います。

一方、MT(マニュアルトランスミッション)車では、ドライバー自身がクラッチペダルを操作して動力を断続するため、操作技術が求められます。

クラッチの劣化の原因

クラッチの劣化は、長期間の使用や誤った操作によって進行します。特にクラッチディスクの摩耗が進むと、スムーズな動力伝達が難しくなり、発進・加速に支障をきたします。

クラッチ部品の摩耗

クラッチディスクは摩擦によって動力を伝えるため、使用とともに摩耗が進行します。ディスクの摩擦材が薄くなると、滑りやすくなり、クラッチミート時に振動(ジャダー)や滑りが発生します。また、クラッチカバーやレリーズベアリングも同様に摩耗し、操作感の悪化や異音の原因となるため、早めの点検・交換が重要です。

クラッチのつなぎ方が誤っている

急激なクラッチ操作や乱暴なシフトチェンジは、部品に過度な負荷をかけ、早期劣化を招きます。特に発進時に一気にクラッチをつなぐと、ディスクとフライホイールの摩擦が急増し、摩耗が加速します。優しく丁寧な操作を心がけましょう。

クラッチの劣化を防ぐつなぎ方のコツ

クラッチの劣化を防ぐためには、正しいクラッチ操作が不可欠です。特に半クラッチの使い方や、不要なエンジンブレーキ操作の回避、シフトノブやクラッチペダルへの不要な負荷を避けるなど、日常的な注意がクラッチ寿命を大きく左右します。以下で具体的なコツを詳しく解説します。

半クラッチは優しく行う

発進時の半クラッチ操作は、最もクラッチディスクに負担がかかる場面です。ここで重要なのは、クラッチペダルを丁寧に、そして一定のスピードで徐々に離していくことです。急にペダルを離すと、ディスクとフライホイールが強く衝突し、摩擦面を急速に摩耗させてしまいます。

【具体的な手順】

- ギアを1速に入れ、軽くアクセルを踏みながらクラッチをじわじわと離す。

- クラッチのつながるポイント(ミートポイント)を感じたら、アクセルをやや多めに踏み込み、さらにクラッチを完全に離す。

- 発進後、早めに2速、3速へとシフトアップして負荷を軽減する。

また、坂道発進など特別なシーンでは、必要以上に半クラッチを長引かせないことが重要です。坂道発進時はサイドブレーキを併用するなど、テクニックを工夫しましょう。

シフトダウンでエンジンブレーキは使わない

シフトダウンを多用してエンジンブレーキをかけると、クラッチに強い負担がかかります。 特に高回転域から無理に低速ギアへシフトダウンすると、クラッチディスクに過大なトルクがかかり、滑りや摩耗が急速に進行します。

【推奨されない理由】

- 回転差が大きくなり、クラッチ摩耗が進む

- 衝撃でトランスミッション側にもダメージが及ぶ

- 結果としてクラッチ寿命が短くなる

エンジンブレーキを使う場合は、アクセルオフによる自然減速をメインとし、必要最低限のシフト操作にとどめるのが理想です。エンジン回転数と車速をしっかり合わせた上で、丁寧にシフトチェンジを行いましょう。

シフトノブに手は置かないようにする

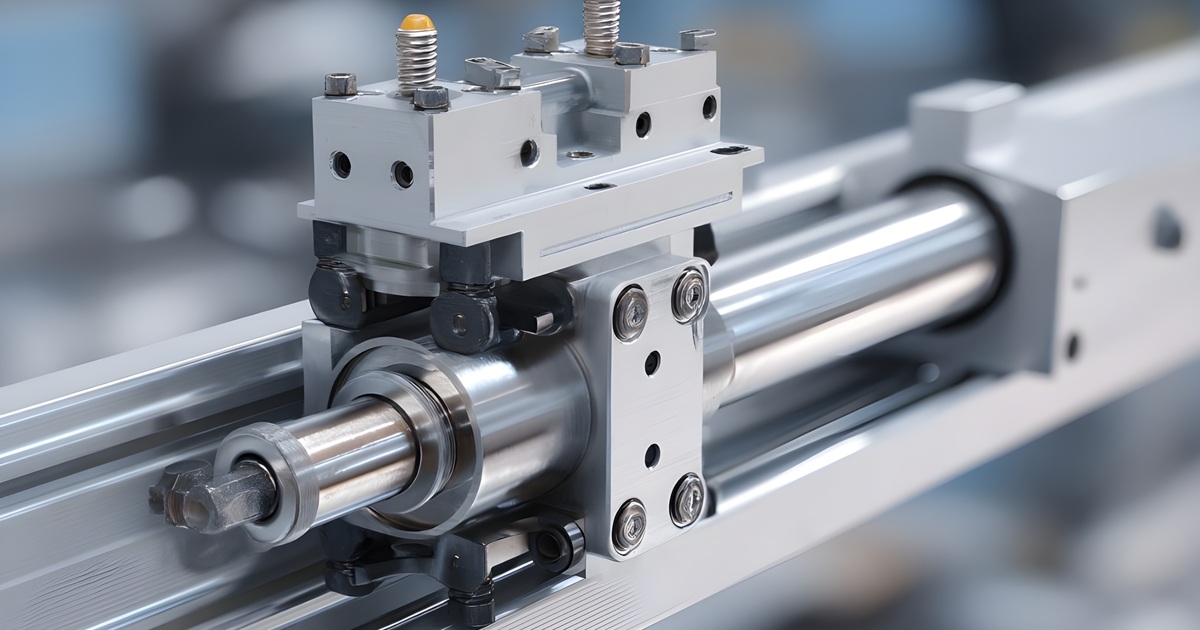

走行中にシフトノブに手を置き続けるクセがあると、トランスミッション内部に不要な力が加わり、結果としてクラッチやシフトリンケージに悪影響を及ぼします。 通常走行中は、シフトノブに触れず、両手でハンドル操作に専念することが推奨されます。 シフトノブに手を置いた状態では、微妙な力がシンクロメッシュ機構に伝わり続け、ギア摩耗やクラッチの不具合につながるリスクもあります。

クラッチペダルの上に足を置かないようにする

走行中に無意識にクラッチペダルの上に足を置いていると、常にわずかにクラッチが切れた状態になり、クラッチディスクの摩耗を早めます。 また、クラッチカバーのスプリングにも負荷がかかり、結果としてペダルフィーリングの悪化や、クラッチ寿命の短縮を招く恐れがあります。 走行時は、クラッチ操作が終わったら必ず足をフットレストや床にしっかり置き、ペダルに触れないよう意識しましょう。

クラッチの寿命

クラッチの一般的な寿命は、走行距離でおおよそ10万km〜20万km程度とされています。ただし、積載重量や運転方法、使用環境によって大きく変動します。たとえば、頻繁な発進・停止や坂道での発進が多い場合、寿命が短くなる傾向があります。正しいクラッチ操作を心がけることで、寿命を大幅に延ばすことが可能です。異変を感じたら早めに点検・整備を行い、重大なトラブルを未然に防ぎましょう。

クラッチ滑り・劣化の前兆

クラッチの滑りや劣化にはいくつかの典型的な前兆があります。代表的な症状には、発進時の振動(ジャダー)、加速時の異常な回転数上昇、ギアチェンジ時の違和感などが挙げられます。 これらの兆候が現れた場合、早めの点検・修理対応が必要です。次の見出しで、特に注意すべき具体的な症状を詳しく解説します。

ジャダー現象

ジャダー現象とは、発進時や低速走行時に車体がガタガタと振動する現象を指します。主な原因は、クラッチディスクやフライホイールの摩耗・歪み、または油分の付着による摩擦力の低下です。

【発生原因】

- クラッチディスクの摩耗・劣化

- フライホイール表面の熱変形・ひび割れ

- クラッチカバーのバネの劣化

- ミッションマウントやエンジンマウントの劣化

ジャダーが発生すると、スムーズな発進が難しくなるだけでなく、他の駆動系部品にも悪影響を及ぼす可能性があります。初期段階であればクラッチディスク単体の交換で済む場合もありますが、進行するとフライホイール研磨や交換が必要になるため、早期対応が重要です。

エンストするかどうか確かめよう

クラッチの滑りを自身で簡易的に確認する方法として、坂道での発進テストがあります。 具体的には、平坦な場所または緩やかな坂道でクラッチを完全に繋ぎ、急な加速を試みた際に、エンジン回転数だけが上昇して車両が進まない場合、クラッチが滑っている可能性が高いです。 正常であれば、アクセル操作に応じてスムーズに車両が加速します。異常を感じたら、すぐに整備工場で点検を受けることをおすすめします。

クラッチが故障すると走行不可能になる

クラッチが故障すると、エンジンの力をタイヤに伝えることができなくなり、走行そのものが不可能になります。 初期の違和感を放置していると、最終的には発進もできない、走行中に動力が途絶えるといった重大なトラブルにつながるため、注意が必要です。以下では、故障時に現れる具体的な症状について詳しく解説します。

エンストしてしまう

クラッチの故障が進行すると、発進時にエンジンストール(エンスト)が頻発するようになります。 特にクラッチディスクが摩耗しきっている場合、ミートポイント(クラッチがつながるポイント)が極端に曖昧になり、適切な操作が困難になります。その結果、クラッチが完全に繋がらずエンジン回転数だけが上昇したり、逆に一気につながってエンストを起こすケースが増加します。 エンストが頻発するようになった場合は、クラッチ周辺部品の交換が必要なサインと捉え、早急な修理を検討すべきです。

加速できない

クラッチが故障すると、アクセルを踏み込んでも十分な加速が得られない現象が発生します。 これは、クラッチディスクの摩耗や滑りによって、エンジンからの動力伝達がうまくいかなくなるためです。 車両のスピードが上がらないにもかかわらず、エンジン回転数だけが高くなる状態は、典型的なクラッチ滑りの症状です。 このまま放置すると、走行中に完全に動力が途絶えるリスクがあるため、違和感を感じたらすぐに点検・修理を行う必要があります。

クラッチが故障したときの対応

クラッチが故障した場合は、無理に走行を続けず、速やかに安全な場所に車両を停止させましょう。その後、会社の整備担当やロードサービス、または整備工場に連絡し、レッカー搬送を依頼するのが基本です。トラックの場合、クラッチトラブルは車両の大型化や積載の有無によって状況が悪化しやすく、応急処置での対応が難しいため、専門業者による点検と修理が不可欠です。異常を感じた段階で早めに対応すれば、被害を抑え、結果として修理費用や稼働停止時間も最小限にできます。

クラッチの交換費用

クラッチ交換にかかる費用は、車両のサイズ(中型・大型)、駆動方式、エンジン出力などによって大きく異なりますが、おおよそ20万円〜40万円程度が相場となります。特に大型トラックになると、構造が複雑な分、部品代・工賃ともに高額になりやすい傾向にあります。

- 部品代(クラッチディスク、カバー、レリーズベアリングなど)…約7万円〜15万円

- 工賃(脱着作業、調整作業含む)…約10万円〜20万円

- フライホイールの研磨・交換…追加で約3万円〜6万円

また、クラッチの交換時には、レリーズシリンダー、クラッチホース、パイロットベアリングなどの周辺部品も同時に点検・交換しておくと、後々のトラブル防止や追加工賃の削減につながります。トラックは長距離・高負荷で使用されるため、信頼性の確保が非常に重要です。

4tトラックの買取なら「シグマインターナショナル」

4tトラックの売却をお考えなら、「シグマインターナショナル」の活用がおすすめです。 当社はトラック専門の買取サービスを展開しており、豊富な販売ネットワークを活かした高額査定が可能です。走行距離が多い車両や、多少の故障・不具合がある車両でも、状態に応じて適正価格で買い取らせていただきます。

査定方法も簡単で、以下の手段がご利用いただけます。

まとめ

クラッチは車両の動力伝達において極めて重要な役割を担っています。 クラッチの仕組みを正しく理解し、劣化の原因や防止策を知ることで、クラッチの寿命を大きく延ばすことが可能です。特に半クラッチの使い方や、不要な負荷をかけない運転習慣を身につけることが重要です。 また、ジャダー現象や加速不良などの劣化サインを見逃さず、早期点検・修理を行うことで、大きな故障を未然に防ぐことができます。万が一クラッチが故障しても、冷静に対処し、適切な修理対応を行うことで、安全な走行を取り戻せます。 日々の運転から意識を高め、大切な愛車を長く快適に乗り続けるための参考にしていただければ幸いです。

0120-66-1742

0120-66-1742

2025.07.17

2025.07.17

まずはお気軽に無料査定をどうぞ!

まずはお気軽に無料査定をどうぞ! 平ボディ

平ボディ  ダンプ

ダンプ  クレーン車

クレーン車  積載車

積載車  タンク車

タンク車  ミキサー車

ミキサー車  高所作業車

高所作業車  トラクターヘッド

トラクターヘッド  アルミウイング

アルミウイング  アルミバン

アルミバン  冷蔵・冷凍車

冷蔵・冷凍車  アームロール

アームロール  パッカー車

パッカー車  マイクロバス

マイクロバス  重機

重機  いすゞ

いすゞ 日野自動車

日野自動車 三菱ふそう

三菱ふそう UDトラックス

UDトラックス トヨタ自動車

トヨタ自動車 日産自動車

日産自動車 マツダ

マツダ